方志新语丨当全世界人民遇上四川话

岷江水裹着花椒香穿过成都平原,总被两岸的四川方言“烫”得打个旋儿。在这口形似火锅的盆地里,四川方言自成一派,犹如锅里翻滚的红油——表面漂着椒盐普通话的油花,底下沉着古汉语的牛油老汤。外地人初来,总要先被这锅麻辣鲜香的语境涮个七荤八素,最后又服服帖帖融入其间,这欲说还休的过程,恰似“一份巴适的毛肚下肚,还要再来一份”。

作为汉语八大方言之一,四川方言堪称行走的百科全书,既有通行度高的成都话,也有乐山话、自贡话等各具特色的地方变体。更绝的是“川普”——给四川话词汇披上普通话音调的“外衣”,内里仍是火辣的方言内核,就像汤圆皮裹着滚烫的馅心。

要想听最地道的四川方言,还得去老茶馆。竹椅木桌间,老茶客们正摆着龙门阵。茶碗盖儿一掀,话题就从三国到麻将,又从菜价到金价,尾音里裹着几分花椒般的辛辣幽默。外地人若想听懂,得先抓住“爪子嘛”(怎么了)、“莫得事”(没关系)这些碎片,再慢慢拼凑出故事的全貌。

方言最富戏剧性的“战场”,当数火锅店。当外地人小心翼翼点个“微辣”时,老板眉毛一挑:“要得!微辣嘛,红汤里头舀瓢清汤!”可等锅底一滚,所谓的“微辣”很快把清汤也染得通红,食客们涕泪横流间恍然大悟——在四川,“微辣”是薛定谔的猫,可能是对外地人的温柔妥协,也可能是本地姑娘怕长痘的矜持。老板拍胸脯保证“这个辣度莫得事”时,往往意味着外地人的味蕾即将经历一场“地震”。可奇妙的是,被辣得七窍生烟后,大家总会捧着一碗冰粉感叹:“巴适得板!”

这种语言与生活的共谋,早已突破虚实界限。电影《哪吒》里,太乙真人一口川普横空出世,一句“胆敢毁我英俊的容颜!”让全国观众笑倒。今年的彩蛋里,他更是用给哪吒塑形的藕片烫起了火锅。配音导演深谙方言的魔力:当神仙说起市井味十足的川普,传统文化IP瞬间卸下高冷面具,成了最接地气的鲜活表达。

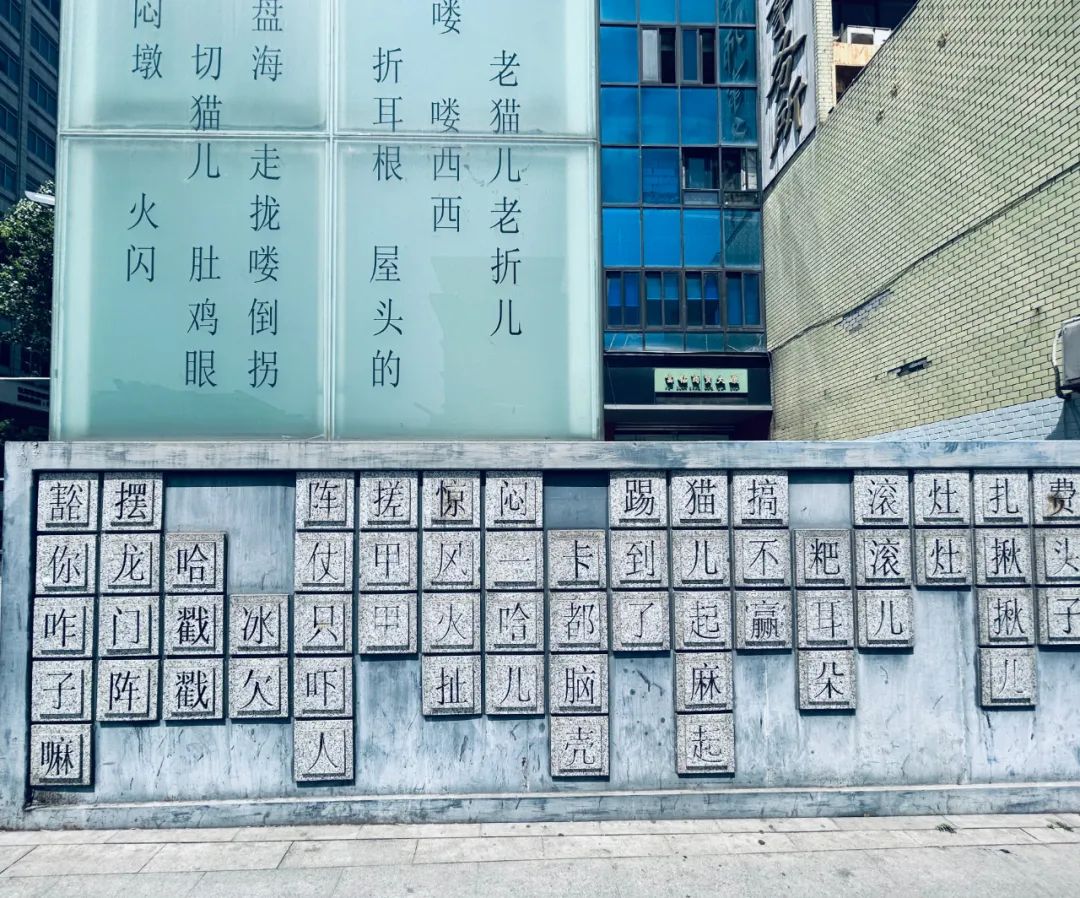

漫步成都街头,恍若走进一座流动的方言博物馆。在红星路二段70号附近,一面方言景观墙吸引不少游客驻足拍照,“费头子”“耙耳朵”等川话标签成为背景板。这些鲜活词汇如同穿越千年的文化信使:“恍兮惚兮”(指糊里糊涂)源自《道德经》,“雨飞飞儿”(绵绵细雨)可追溯至《诗经》,而“跳赞”(爱出风头)更是活脱脱的《荀子》遗韵。从诸葛亮《出师表》的“咨诹善道”到如今的“打商量”,从李白《蜀道难》的“噫吁嚱”到现在大家口中的“哦哟”,古汉语基因在这片土地上生生不息。

红星路二段70号附近方言景观墙 摄影/郭书琼

数字时代为四川方言插上了腾飞之翼。短视频平台上,“四川话配音”掀起创作热潮,魔性的语调让许多经典片段被二创为表情包、鬼畜视频,甚至催生出方言神曲。当AI技术让杜甫用四川话吟诵“晓看红湿处”,古老方言与现代科技碰撞出奇妙的火花。

繁华背后,方言传承面临挑战。数据显示,6岁至20岁能够熟练使用方言的人群比例持续走低,成都郊县部分方言词汇已成“语言化石”。面对这一现状,四川已在积极行动:部分小学开设“川话童谣课”,课堂上孩子们分别用普通话和四川话感受童谣的不同魅力,在“胖娃儿胖嘟嘟”中传承方言“有盐有味”的蜀韵;科技也为方言保护注入新动能,语保工程建成包含千万条方言数据的数字博物馆,AI+为四川方言创新提供了新的可能。

保护方言,不仅是留存语言的“琥珀”,更是守护一种思维方式、一方水土的情感密码。当出租车师傅用“摆玄龙门阵”安抚因堵车而焦躁的乘客,当社区调解员以“莫来头”化解邻里纠纷,这些川腔川调里藏着川人乐天知命的哲学。正是这份独特的语言魅力,让“少不入川”的告诫化作“来了就走不脱”的眷恋,让“天府之国”的闲适浸润每个人的心田。

本期话题

你认为四川方言的精髓在于什么?你的家乡有哪些特色的方言?评论区聊一聊~

撰文/李咏瑾

评论